검색

도서 표지 크게보기

미리보기 ()

선물하기

- - 휴대폰번호, 이메일로 선물을 전송해보세요.

- - 배송주소는 선물을 받는 분이 직접 입력합니다.

- - 쇼핑카트에서도 선물하기가 가능합니다. 추천! 모바일 선물 더보기

-

수량

-

배송비15,000원 이상 구매시 배송비 무료

-

출고예정일2024년 11월 25일(월) (월)

-

판매가13,000원 11,700원 [10%할인]

-

적립금

- 650원 적립[5%P]

-

결제혜택

-

수량

-

배송비

15,000원 이상 구매시 배송비 무료

-

출고예정일2024년 11월 25일(월)

※출고 예정일은 도서 재고상황에 따라 변동 될 수 있습니다.

에디터의 한마디

어떤 어려움 속에서도 누군가가 믿어 준다면 용기를 내게 되고, 마침내 이겨낼거예요 -MD추천-

이 책의 시리즈(1)

이튿날 또 파랑이가 왔습니다.

“안녕, 노도새.”

파랑이는 나를 노도새라고 불렀습니다.

나는 울새나 박새나 딱새처럼 따로 이름이 있을지 모릅니다.

하지만 나는 파랑이가 지어 준 이름이

아주 마음에 들었습니다.

노도새, 하고 속으로 가만히 내 이름을 불러 보았습니다.

그랬더니 날개 끝이 파르르 떨렸습니다.

“우와, 어제는 눈을 깜빡이더니 오늘은 날개까지 움직이네!

노도새, 너 이제 곧 날겠는걸. 발만 빠져나오면 되겠어.”

파랑이 말에 장대 속에 있는 두 발이 움찔했습니다.

“우리 아빠가 그러는데, 간절히 바라면 꼭 이루어진대.

넌 날개가 있잖아. 틀림없이 날 거야. 노도새, 힘내!” p.8-9

나는 더 힘을 주어 두 발을 비볐습니다. 이번엔 장대가 좀 흔들렸습니다.

몇 번 더 두 발에 힘을 주어 마구 비볐습니다. 장대가 조금 더 크게 흔들렸습니다.

“어흥-!”

그때 갑자기 호랑이 목소리가 쩌렁, 전시실을 울렸습니다.

“왜 곤히 잠든 우리를 깨우는 것이냐? 어흥-!”

장대 맨 아래에서 호랑이 네 마리가 한 목소리로 소리쳤습니다.

“아, 잠을 깨워 죄송해요. 발을 빼 내면 날 수 있을 것 같아서요.”

“뭐라고? 날 수 있다고? 대체 무슨 소릴 하는 거야? 넌 나무새란 말이다, 나무새.

쓸데없는 짓 하지 말고 어서 잠이나 자라!”

네 마리 호랑이가 한 목소리로 다시 호통을 쳤습니다.

나는 기가 죽어 가만히 있었습니다. 그러다 스르르 잠이 들었습니다. p.12-13

이튿날도 파랑이가 왔습니다.

“안녕, 노도새. 내 동생 사랑이야.”

“노도새, 안녕! 부리랑 눈이 정말 예쁘네. 오빠, 저 새가 정말 움직였단 말이지?”

“그럼, 정말이지. 조금만 기다려 봐. 눈을 껌뻑거리고 날개 끝을 움직일 거야.”

나는 일부러 꼼짝하지 않았습니다. 두 아이를 좀 골려주고 싶었습니다.

“어, 이상하다. 내 눈으로 똑똑히 봤는데. 내가 잘 못 봤나? 노도새, 노도새!”

“오빠, 깨우지 마. 지금 자고 있는지도 모르잖아.”

“아, 내가 잘 못 봤나 봐. 꿈을 꾼 건지도 몰라. 나, 나무새가… 어떻게 날겠어?”

“아냐, 오빠. 나는 믿어. 동화책에 보면 오래된 빗자루나 절구공이도 움직이던걸.”

“그, 그래. 우리 사랑이 말이 맞아. 노도새는 꼭 날 거야.”

파랑이 목소리가 조금 떨렸습니다.

그제야 나는 슬슬 날갯죽지에 힘을 넣었습니다.

그런데 날개가 조금도 움직이지 않았습니다.

날개 끝이 흔들리기는커녕 서두르면 서두를수록 온몸이 뻣뻣해졌습니다. p.14-15

파랑이가 오지 않은 지 한 달쯤 지났을까요?

어느 날 밤, 내가 동네 곳곳을 느긋하게 돌고 있을 때였습니다.

아이들이 주고받는 이야기 소리가 들렸습니다.

“오빠, 저기 거문고자리가 보여. 맨 위에 밝게 빛나는 별이 직녀 맞지?”

“응, 여름 별자리 가운데서 가장 밝은 별이야. 거문고자리 왼쪽에 보이는 게 백조자리고.”

사랑이와 파랑이 목소리였습니다! 두 아이가 집 마당에 나와 별을 보고 있었습니다. p.28-29

출판사 서평

“노도새, 넌 날개가 있잖아. 틀림없이 날 거야!”

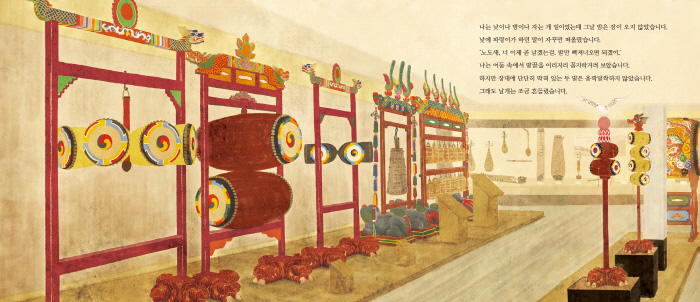

국악기 꼭대기의 나무로 만들어진 새 모양 장식물이 아이들의 응원에 힘입어 진짜 새가 되어 날아오르는 과정을 1인칭 새의 시점에서 따뜻하고 섬세하게 그려낸 그림책이다.

어떤 어려움 속에서도 누군가가 믿어 준다면 용기를 내게 되고, 마침내 이겨낼 거라는 걸 잘 알려지지 않은 ‘노도라는 국악기의 나무새를 소재로 아름답게 은유하고 있는 점이 독특하다.

또한 한국화의 매력을 그만의 개성으로 다채롭게 표현한 김동성 화가의 그림이 아름다운 우리 옛 악기를 감상하는 즐거움까지 누리게...

“노도새, 넌 날개가 있잖아. 틀림없이 날 거야!”

국악기 꼭대기의 나무로 만들어진 새 모양 장식물이 아이들의 응원에 힘입어 진짜 새가 되어 날아오르는 과정을 1인칭 새의 시점에서 따뜻하고 섬세하게 그려낸 그림책이다.

어떤 어려움 속에서도 누군가가 믿어 준다면 용기를 내게 되고, 마침내 이겨낼 거라는 걸 잘 알려지지 않은 ‘노도라는 국악기의 나무새를 소재로 아름답게 은유하고 있는 점이 독특하다.

또한 한국화의 매력을 그만의 개성으로 다채롭게 표현한 김동성 화가의 그림이 아름다운 우리 옛 악기를 감상하는 즐거움까지 누리게 한다. 이를 통해 아이들이 그동안 잘 알지 못했던 국악기에 대해 새롭게 관심을 갖게 되기를 기대한다.

박물관에 견학을 온 작은 남자아이가 국악기 노도 위의 나무새를 노도새라고 부르며, 날개가 있으니 틀림없이 날 거라고 말한다. 그저 악기의 장식물에 불과했던 나무새는 그때부터 잠들지 못하는 밤을 맞는다. 누군가가 이름을 불러 준다는 것, 누군가가 자신을 믿어 준다는 것, 그것은 어떤 불가능도 가능하게 하는 강력한 힘의 원천이다.

장대에서 발만 빠져나오면 날겠다는 확신에 찬 파랑이의 말을 떠올리며, 노도새는 어두운 박물관에서 혼자 조심스레 발을 꼼지락거리기 시작한다. 장대를 받치고 있는 맨 아래 호랑이 네 마리는 쓸데없는 짓 하지 말라고 호통을 치지만, 가운데에 있는 기다란 두 북은 스스로 힘차게 북면을 두들겨 노도새를 도와준다.

이윽고 장대에서 발이 빠져나온 노도새는 힘찬 날갯짓으로 박물관 밖으로 나간다. 여기서부터 그림책 배경은 박물관에서 바깥세상으로 전환되는데, 노도새가 경비원 아저씨 뒤에 바짝 붙어 나가는 문은 닫힘과 열림, 구속과 자유, 어둠과 빛을 가르는 중요한 경계이다.

완전한 자유를 찾은 노도새는 사랑이와 파랑이에게 훨훨 나는 모습을 보여 주고 나서 먼 하늘에서 반짝이는 별자리를 찾아 높이 훨훨 날아오른다. 두 날개를 활짝 펼쳐 날아오르는 모습을 행복하게 올려다보는 사랑이를 보는 독자들은 사랑이도 언젠가는 두 발로 걸으리라는 희망을 품게 되지 않을까. 장대 속에 갇힌 노도새의 두 발은 휠체어에 앉은 사랑이의 두 발을 상징하는 것일 테니까 말이다.

노도새를 날게 한 것이 사랑이의 믿음과 오빠 파랑이의 바람 그리고 죽을힘을 다해 날고자 하는 나무새의 의지, 이 세 가지 간절함이 합쳐진 것이라면, 작가의 우리 얼에 대한 사랑과 장애가 있는 모든 존재에 대한 관심 그리고 노련한 화가의 해석이 하나로 합쳐져 노도새라는 그림책이 탄생한 것이라고 할 수 있겠다.

해설

노도에 대하여

노도는 조선 세종 때부터 사용된 것으로 전하는 피명악기(가죽을 울려 소리 내는 악기)로 타악기의 하나입니다. ‘고’는 채로 쳐서 소리 내는 북인 데 비하여, ‘도’는 가죽 끈을 매달아 흔들어 소리 내는 북입니다.

북통의 길이 33.6cm, 지름 15.4cm이며, 몸통이 긴 북 두 개를 십자형으로 포개어 긴 나무장대로 북통을 관통하게 한 모양입니다. 장대의 꼭대기에는 활짝 핀 연꽃을 올려놓았고, 연꽃 위는 날아갈 듯한 새 한 마리를 얹어 장식하고 있습니다.

옛날에는 사람들에게 처음으로 농사를 가르쳐 준 선농과 누에치기를 처음 시작한 선잠 그리고 공자님에게 제사 지낼 때 썼다고 합니다. 지금은 문묘제례악(공자를 모신 사당에서 제사 지낼 때 아뢰는 음악)을 연주하기 전에 신을 맞이한다는 뜻으로 세 번 흔들어 소리를 냅니다.

연주할 때는 나무호랑이에서 장대를 뽑아 땅에 비스듬히 세우고 장대 자체를 왼쪽 오른쪽으로 돌립니다. 그러면 북 허리에 매단 가죽끈이 북면을 치고, 그렇게 해서 북소리가 납니다.

국악기도 서양 악기처럼 연주법에 따라서 관악기(피리, 태평소 등), 현악기(거문고, 아쟁 등), 타악기(편경, 장구 등)로 나누기도 하지요. 하지만 예부터 우리나라에선 악기 재료나 사용되는 음악의 성격에 따라서 악기를 분류했습니다.

국악기의 재료는 금(쇠붙이), 석(돌), 사(명주실), 죽(대나무), 포(박), 토(흙), 혁(가죽), 목(나무)의 여덟 가지 재료가 사용되었는데 이를 ‘8음’이라고 합니다. 또는 연주하는 음악의 성격에 따라 제례 음악에 쓰이는 아악기, 당악에 쓰이는 당악기, 향악에 쓰이는 향악기로 구분하기도 했습니다.

국악기에는 거문고나 가야금처럼 상고시대부터 전해지는 것이 있는가 하면, 피리나 비파처럼 서역(중국의 서쪽에 있던 여러 나라를 통틀어 이르는 말)에서 전래된 것도 있고, 편종이나 편경처럼 중국에서 전래된 것도 있습니다. 북방대륙과 인접한 우리나라는 삼국시대에 이미 중국계 및 서역계의 음악들이 들어왔고, 특히 신라가 삼국을 통일한 이후로는 당나라 음악이 수입되었습니다. 고려에 이르러서는 송나라의 속악과 아악이 수입되었는데, 예종 때 아악이 들어옴으로써 거기에 편성된 아악기도 대량으로 들어왔습니다.

그러나 수입된 악기들은 대부분 한국 국악체제에 알맞도록 개량되거나 완전히 한국화하였다고 볼 수 있습니다. 현재 국립국악원에 보존되어 있는 국악기는 64종인데, 일부 악기는 연주법을 잊어 쓰이지 않고 있다고 합니다.

목차

이 책은 목차가 없습니다.